-

葛西駅の整体院居抜き物件|都心へのアクセスと暮らしやすさが魅力の街の周辺情報

江戸川区 東京メトロ東西線 葛西駅 美容室・理容室 【江戸川区 葛西駅|清潔感のある内装が魅力の整体院居抜き物件】 所在地東京都江戸川区中葛西8丁目最寄り駅東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩11分階層地上1階面積約9.8坪(32.39㎡)前業態美容室・理容室物件... -

池尻大橋駅のバー居抜き物件|都会の便利さと静けさが調和する街の周辺情報

世田谷区 東急田園都市線 池尻大橋駅 京王井の頭線 駒場東大前駅 バー・スナック 【世田谷区 池尻大橋駅|駅徒歩2分 人気エリアのバー居抜き物件】 所在地東京都世田谷区池尻2丁目最寄り駅東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩2分京王井の頭線 駒場東大前駅 徒... -

神楽坂駅の居酒屋居抜き物件|静けさとにぎわいが調和する大人の街の周辺情報

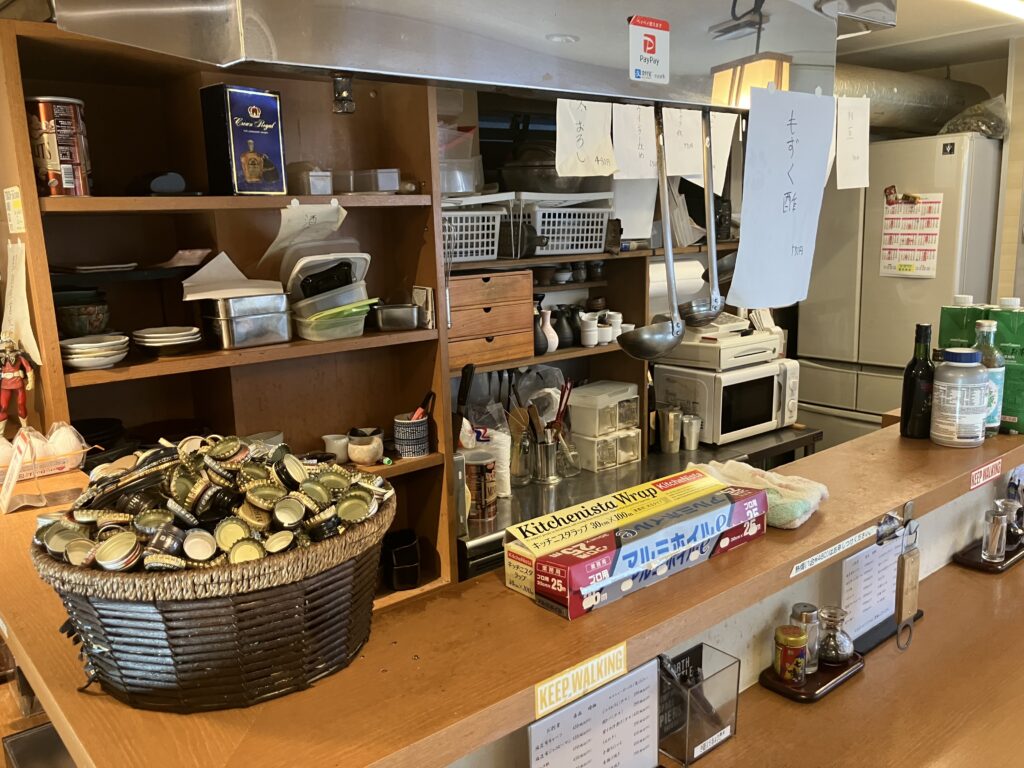

新宿区 東京メトロ東西線 東京メトロ有楽町線 神楽坂駅 飯田橋駅 居酒屋 【新宿区 神楽坂駅|人気の本多横丁沿い居酒屋居抜き物件】 所在地東京都新宿区神楽坂4丁目最寄り駅東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩8分東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩8分階層2階... -

北品川駅|ターミナル駅に隣接する下町らしさを感じられる街

品川区の居抜き物件紹介 京急本線の居抜き物件紹介 北品川駅の居抜き物件紹介 北品川駅は、東京都品川区にある京浜急行電鉄本線の駅です。品川駅の隣駅で、徒歩でも10分ほどでアクセスできる距離にあります。駅の東側には昔ながらの商店街が広がり、下町ら... -

「現金のみ」でも問題なし?飲食店で2人に1人が「気にしない」一方、約3割がキャッシュレス対応を求めるワケとは

キャッシュレス決済の利用が広がる一方で、今もなお「現金払いのみ」という飲食店も少なくありません。 では実際のところ、現金派とキャッシュレス派ではどちらが多いのでしょうか。また、キャッシュレスを利用している人は「現金しか使えない店」にどのよ... -

用賀駅のカレー店居抜き物件|都心近くでゆったりと暮らせる街の周辺情報

世田谷区 東急田園都市線 桜新町駅 用賀駅 洋食(フレンチ・イタリアン) 【世田谷区 用賀駅|1階路面店 カレー店居抜き物件】 所在地東京都世田谷区用賀3丁目最寄り駅東急田園都市線 用賀駅 徒歩4分東急田園都市線 桜新町駅 徒歩13分階層地上1階面積約14.... -

東高円寺駅のダイニングバー居抜き物件|新宿へのアクセスが良好な住宅街の周辺情報

杉並区 東京メトロ丸の内線 東高円寺駅 新高円寺駅 ダイニングバー 【杉並区 東高円寺駅|駅前通り沿いのダイニングバー居抜き物件】 所在地東京都杉並区高円寺南1丁目最寄り駅東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩4分東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩8... -

池尻大橋駅のバー居抜き物件|自然を感じられる落ち着いた街の周辺情報

世田谷区 東急田園都市線 京王井の頭線 池尻大橋駅 駒場東大前駅 バー・スナック 【世田谷区 池尻大橋駅|オーセンティックBAR居抜き物件】 所在地東京都世田谷区池尻2丁目最寄り駅東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩4分京王井の頭線 駒場東大前駅 徒歩21分階... -

八幡山駅のセントラルキッチン居抜き物件|利便性の高い住宅街の周辺情報

世田谷区 京王線 八幡山駅 上北沢駅 飲食店以外 【世田谷区 八幡山駅|駅近のセントラルキッチン居抜き物件】 所在地東京都世田谷区上北沢5丁目最寄り駅京王線 八幡山駅 徒歩3分京王線 上北沢駅 徒歩11分階層地上3階面積約18.15坪(60㎡)前業態飲食店以外物... -

上野広小路駅のバー居抜き物件|情緒ある個性的な街の周辺情報

台東区 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 上野広小路駅 湯島駅 バー・スナック 【物件】 所在地東京都台東区上野2丁目最寄り駅東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分階層地上4階面積13.5坪(44.63㎡)前業態バー・ス...