焼肉店はほかの飲食業態と比べて調理オペレーションがシンプルで、少人数でも運営しやすい点が魅力です。また、仕入れの工夫やコンセプト次第で、地域に愛される人気店へと成長させるチャンスもあります。

とはいえ、いざ開業を考えると「どれくらいの資金が必要?」「資格や手続きってどうするの?」と、わからないことだらけで不安になるのではないでしょうか。

本記事では、焼肉屋をゼロからスタートするために必要な準備を、7つのステップに分けて解説します。出店戦略の立て方から資金調達の方法、物件の選び方、オープン後にリピーターを増やす工夫まで、実践に役立つノウハウを紹介します。あなたの夢を現実に変えるための道しるべとして、ぜひ一読ください。

焼肉屋の開業・経営は難しい?計画前に知っておくべき現実

焼肉屋を始めるにあたって「本当にうまくいくのか」と不安になる方も多いでしょう。まずは焼肉業界の現実を知ることが大切です。ここでは、チャンスとリスクの両面から、開業前に知っておくべきポイントを紹介します。

市場規模は大きいが撤退も多い

焼肉業界は、2022年時点で市場規模4,520億円を誇ります。コロナ禍を経て、外食そのものの価値が見直されるなか、家庭では再現しにくい焼肉は人気をキープし続けています。

しかし注目度が高い分、新規参入が多く、競争も激しいのが現実です。2024年には全国で55件の焼肉店が倒産しました。

とくに個人経営の店舗では、仕入れコストや光熱費の上昇、人件費の負担増などが経営を圧迫し、資金繰りに悩むケースが目立ちます。つまり、需要がありますが、必ず儲かるわけではありません。

やっぱり焼肉は外食の定番!

厳しい経営環境があるとはいえ、焼肉が持つ外食の定番としての魅力は今も健在です。ぐるなびの調査では「今食べたい外食メニュー」第1位に焼肉がランクインしました。寿司やステーキを押さえてトップを獲得するなど、その人気はもはや一過性のブームではありません。

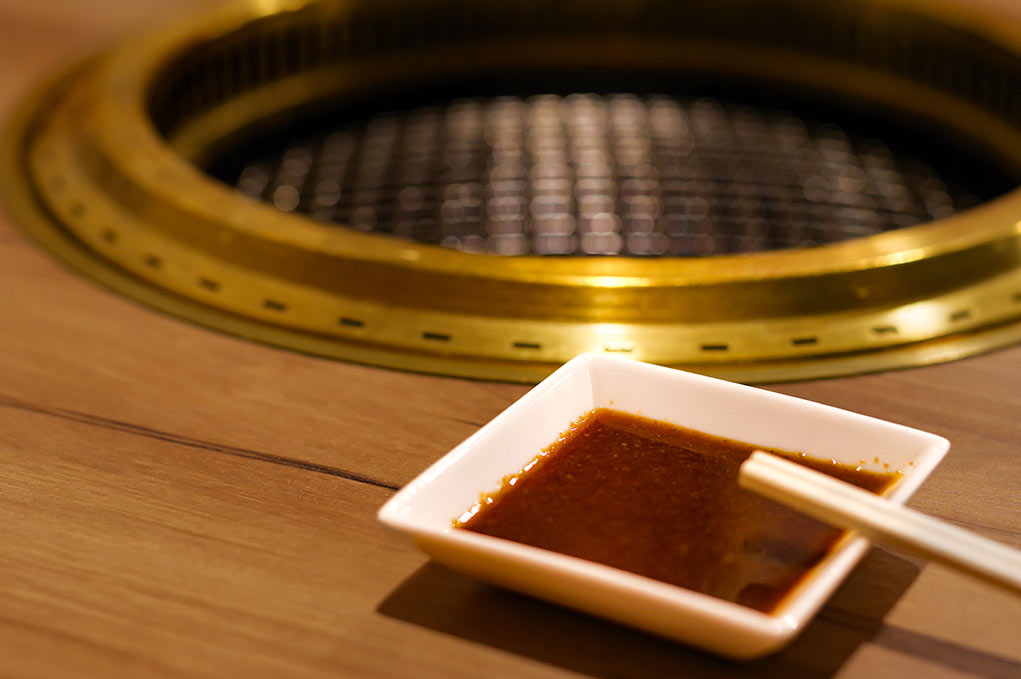

炭火の香ばしさ、ジュウッという音、立ち上る煙など、焼肉は五感すべてを刺激する体験型の外食です。家庭ではなかなか味わえない魅力が、今も変わらず支持される理由です。記念日、家族の団らんなど、どのようなシーンにもフィットする焼肉は、これからも外食の王道として愛され続けるでしょう。

こちらの記事では、小さい飲食店を開業する流れについて解説しています。

ぜひあわせてご覧ください。

飲食店開業で焼肉屋を選ぶメリット

焼肉店は、飲食業のなかでも開業しやすく、利益が見込める業態として人気があります。調理工程がシンプルで少人数でも運営可能、さらに客単価が高く、食材ロスの抑えやすさが魅力です。

ここでは、焼肉屋を運営するメリットを紹介します。

少人数でお店を回せる

焼肉店の魅力のひとつは、少人数でも無理なくお店を回せることです。調理は主に仕込みや盛り付けが中心で、複雑な調理工程はほとんどありません。キッチン未経験でも始めやすいため、人材確保のハードルも低めです。

さらに、お客様自身がテーブルで肉を焼くスタイルのため、ホールスタッフの負担も軽くすみます。少ない人員でも接客に集中でき、人件費を抑えながら質の高いサービスを提供できます。

客単価が高い

焼肉店は店舗の立地や業態によって客単価に大きな差がありますが、とくに都内の店舗では全体的に高い傾向があります。たとえば、食べ放題含む大衆向けチェーン店でも、都内では一人あたり3,000〜5,000円程度が一般的で、郊外の2,500〜4,000円程度と比べると、500〜1,000円ほど高く設定されていることが多いです。

中価格帯の店舗では、都内で5,000〜8,000円、郊外では4,000〜6,500円程度が相場です。和牛を扱う個人経営店など、素材やサービスにこだわる店が多い都心部では、自然と単価も上がります。

さらに高級焼肉店になると、郊外では8,000〜12,000円程度が平均的ですが、都内の高価格帯店舗では一人あたり10,000円を超えることも珍しくありません。人気店では、立地やブランド力の影響もあり、15,000円以上になるケースも見られます。

このように、都心部では地価や賃料、人件費、そしてブランド志向といった要素が重なり、焼肉店の客単価は郊外に比べて高くなる傾向にあります。

フードロスが出にくい

冷凍保存がきく肉類を多く扱う焼肉店では、余った食材を無駄にしにくいのが強みです。肉の端材もスープやまかないに活用できるため、原価管理がしやすく、安定した経営につながります。

焼肉屋開業のデメリット・注意点

焼肉店には魅力が多い反面、ほかの飲食業態とは異なる特有の課題もあります。そのため、リスクを理解した上で対策を講じることが大切です。

ここでは、焼肉屋開業の際に注意したいポイントを解説します。

近隣へ臭いについて配慮が必要

焼肉の醍醐味である煙や香ばしいにおいは、集客には効果的です。一方で、住宅街やテナントビルでは思わぬトラブルの火種になりかねません。

とくに排煙が不十分だと、近隣からのクレームにつながる可能性があります。開業時には、無煙ロースターや高性能の排気・脱臭設備の導入を検討し、周囲への配慮を怠らないようにしましょう。

設備投資の費用が高くなりやすい

焼肉店ではロースターやダクト工事など、特有の設備投資が必要になります。1卓ごとのコストが高いため、席数が増えるほど初期費用も膨らみがちです。

予算に不安がある場合は、居抜き物件の活用や中古機材、リースの導入も有効な選択肢です。事前にしっかり資金計画を立てておきましょう。

食中毒リスクがある

生肉を扱う焼肉店では、食中毒のリスクをいかに抑えるかが重要なテーマです。冷蔵・冷凍管理の徹底、器具の衛生消毒、スタッフの衛生教育など、日々の衛生管理を習慣化しましょう。また、トングの使い分けや加熱を促すポップなど、お客様にも安全に配慮してもらえる工夫が欠かせません。

焼肉屋を開業するための準備と手順は7つ!

焼肉屋の開業を成功させるためには、計画的な準備が必要です。ここからは、開業までにやるべきことを7つのステップに分けて紹介します。まずは開業までの道筋をイメージしておきましょう。

1:店舗経営の戦略を考える

ターゲットやコンセプト、競合との差別化を明確にします。

2:物件を探す

エリアの特性を見ながら自分の戦略に合った店舗を見つけます。

3:資金を調達する

初期費用や運転資金を把握し、自己資金や融資、補助金も検討します。

4:行政手続きと資格取得を行う

保健所や消防署への届出、食品衛生責任者など、開業に必要な手続きをひとつずつクリアしていきます。

5:仕入先を確保する

品質と価格のバランスが取れた信頼できる仕入れ先を見つけます。

6:スタッフを採用する

ホール・キッチンの人材確保と研修体制を整えます。

7:お店をオープンする

プレオープンや集客施策を行い、スムーズなスタートを切ります。

焼肉屋の開業準備 STEP1:店舗経営の戦略を考える

焼肉屋の開業を成功させるためには、まずはしっかりとした戦略を練ることが欠かせません。出店する地域の特性や競合店の状況、自店だけの強みやこだわりを明確にすることで、ぶれない経営の軸ができます。

ここでは、開業に向けた戦略の土台をどう築くか、その実践的なステップを紹介します。

①出店予定の地域のリサーチ

焼肉屋を開業する際は、まず出店予定地を綿密にリサーチすることが重要です。地域に住む人の年齢層や家族構成、収入レベル、近隣に学校やオフィスがあるかどうかなど、情報をしっかり把握することで、どのようなメニューや雰囲気が求められているかが見えてきます。

たとえば、ファミリー層が多いなら座敷席やキッズメニュー、学生街なら食べ放題など、エリア特性に応じた戦略が立てられます。現地を歩いて感じた肌感覚に加え、国勢調査やSNS、口コミサイトの情報も活用し、あらゆる角度から候補地の魅力と可能性を分析しましょう。

②競合店のリサーチ

開業予定地の近くに、どんな焼肉店や飲食店があるかを調べることも重要です。Googleマップやグルメサイトを使ってリストアップし、実際に足を運んで、味や価格、接客、店の雰囲気などを確認してみてください。

数字では見えない繁盛店の空気感に触れることで、自店のポジショニングを考えるヒントが得られます。「このエリアは無愛想な接客が多いな」と感じた場合には、笑顔と声がけを徹底して差別化するなどの戦略も見えてきます。

③自店舗の強みの洗い出し

競合を調査したら、次は自分だけの武器を見つめ直す番です。たとえば、これまで飲食店で磨いてきた接客力や、精肉業界で培った仕入れの知識、趣味のSNS配信など、どれも立派な強みになります。

こうした経験やスキルを「目利きに自信がある仕入れ力」「会話を大切にする接客スタイル」「流行の把握力とアイデア力」など、実際の店舗運営にどう活かせるかを整理することで、ブランドの軸が見えてきます。

まずはノートに思いつくまま書き出して、自分の魅力を見える化してみましょう。ブレない経営方針やコンセプトは、この作業から自然と生まれてきます。

④コンセプト設計

焼肉屋の開業で最も大切なのが、コンセプトの明確化です。ただの雰囲気づくりではなく「誰に、何を、どう届けるか」をはっきりさせる設計図のようなものです。たとえば、家族で気軽に楽しめる店や赤身肉にこだわった専門店など、一言で伝わる明快なコンセプトを決めましょう。

コンセプトを軸に、メニュー、内装、サービスすべてを一貫させていくと、ターゲットに響く魅力的な店づくりができます。成功する焼肉店の多くは、最初の設計段階にしっかり時間をかけています。

⑤ターゲットと出店地の決定

焼肉屋を成功させるためには「誰に、何を、どこで提供するか」という3つの軸を明確にすることが大切です。これまで進めてきた地域分析や競合調査、自分自身の強みとコンセプト設計をもとに、どのようなお客様に向けたお店にするか、最適な出店場所はどこかを具体的に決めていきましょう。

たとえば、ファミリー層がターゲットなら住宅街の立地、高級志向の大人向けであればビジネス街や繁華街が向いています。もし競合がいないエリアであれば、そこに潜在ニーズがあるかの見極めが必要です。ひとつの候補地に固執せず、複数の立地を比較しながら、それぞれに合った戦略を用意しておきましょう。

⑥メニュー考案

焼肉店におけるメニューは、来店動機やリピート率を左右します。大切なのは、どのようなお客様が、どのようなシーンで来店するのかを想像しながら設計することです。

たとえば、駅近で仕事帰りの会社員が多いなら、ボリューム感ある盛り合わせや、お酒に合うつまみ系を充実させるのが効果的です。ファミリー層を意識するなら、お子さまも食べやすい部位やデザート、ソフトドリンクなどをそろえて安心感を提供しましょう。

また、スープやご飯もの、ナムルといったサイドメニューは利益率の調整にもつながります。メインとバランスを取りながら、満足感と売上の両立を目指すことがポイントです。

⑦集客方法の立案

せっかく魅力的なお店をつくっても、知られなければお客様は来てくれません。だからこそ、開業前からの集客準備が成功の鍵を握ります。

まずは、SNSを使ってお店づくりの過程や店主の想い、試作中のメニューなどをこまめに発信してみましょう。そうすることで、開業前から気になる店として注目を集められます。

また、Googleビジネスプロフィールや地図アプリなど、検索されやすい場所への情報掲載も欠かせません。グルメサイトの活用やオープン特典のキャンペーンなども効果的です。

近隣にチラシを配る、ポスティングを行うといったアナログな手法も、地域に根付いた集客には効果があります。アナログとデジタルをうまく組み合わせて、オープン初日から賑わいを生み出しましょう。

焼肉屋の開業準備 STEP2:物件を探す

開業戦略が固まったら、次に取り組むべきは物件選びです。焼肉店の場合、立地の良し悪しは売上や集客力だけでなく、日々の運営にも大きく関わってきます。ここが決まらなければ、厨房レイアウトや内装プランも進まず、資金調達や行政手続きといった準備全体がストップしてしまいかねません。

まず大切なのは、どのエリアに出すかという方針を定めることです。たとえば、ビジネス街なら平日のランチや接待、住宅街なら週末のファミリー需要が期待できます。

駅近やショッピングモールの周辺であれば、学生・会社員・買い物客など幅広い層にアプローチしやすくなります。STEP1で整理したターゲット像やエリアの特徴をもとに、自分のコンセプトに合った立地を選びましょう。

さらに、初期費用を抑えたい方には、居抜き物件の活用もおすすめです。以前の飲食店が使用していた厨房機器や内装をそのまま使えるため、内装費を大幅にカットできる可能性があります。

すでにその場所が地域の人に知られていれば、開業時の宣伝コストも抑えられます。焦らず冷静に、そして妥協せず、理想の店舗づくりにつながる一軒を見つけましょう。

焼肉屋の開業準備 STEP3:資金を調達する

物件が決まったら、次に取り組むべきはお金の準備です。焼肉店の開業には、設備投資や工事費などで比較的多くの資金が必要になります。

オープン直後は売上が安定しないことも多いため、運転資金の確保も欠かせません。ここでは、開業に必要な費用の内訳と、主な資金調達の方法を紹介します。

①初期費用

焼肉店は無煙ロースターや排煙ダクト、空調などの専用設備が不可欠なため、ほかの飲食業態に比べて初期費用が高めです。小規模でも1,1000万円前後、中規模以上だと2,2000〜3,3000万円にのぼることもあります。

さらに、予想外の出費に備えて初期費用の1〜2割程度の予備資金を確保しておくと安心です。ここでは、焼肉屋開業の初期費用の内訳を紹介します。

物件取得費

店舗を借りる際には、家賃の6〜10カ月分に相当する初期費用が必要になります。たとえば月額30万円の物件なら、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・火災保険料などを含めて、数百万円単位の資金を用意しておく必要があります。

とくに飲食業界では、退去時の原状回復や設備の劣化が見込まれるため、敷金が高く設定されやすい点に注意が必要です。物件選びでは、立地のよさに目を奪われがちですが、将来的な売上とのバランスを見極めたうえで慎重に判断しましょう。

内装工事費

焼肉店の内装には、排煙ダクトや無煙ロースターなどの専用設備が必要となるため、工事費が高額になりやすいのが特徴です。1卓あたりにかかる設備費が数十万円に及ぶこともあり、1,1000万円以上の内装費がかかるケースも珍しくありません。

スケルトン物件で一から設計すると自由度は高いですが、その分コストが大きくなる傾向にあります。初めての開業なら、既存の設備が使える居抜き物件を選ぶことで、コストダウンが可能です。お客様が快適に過ごせる空間と、スタッフが動きやすい導線づくりを両立させながら、計画的に予算を配分していきましょう。

厨房設備費

焼肉屋では、冷蔵・冷凍庫や調理台、シンク、ロースターなど、さまざまな厨房設備が必要です。コストを抑えるなら中古品やリースも選択肢になりますが、客席から見える設備や、衛生面に直結する機器は清潔感と安心感を重視して選択することが大切です。費用を抑えることと、お店の信頼性を両立させるバランス感覚が求められます。

備品・消耗品費

厨房設備以外にも、椅子やテーブル、食器、トング、メニュー表、制服など、開業時には多くの備品が必要になります。これらは店舗の雰囲気や清潔感に直結するため、選び方ひとつでお店の印象が変わります。

とくに、お客様が直接触れるトングやカトラリーは、清潔さと使いやすさ、デザインの三拍子を意識して選ぶことが大切です。また、紙ナプキンや洗剤などの消耗品は、毎月1〜3万円かかるため、長期的には大きなコストになります。見積もりの段階でしっかり予算に組み込み、開業後の出費が膨らまないよう注意しましょう。

②運転資金

焼肉店を始めたばかりのころは、売上がすぐに安定するとは限りません。だからこそ大切なのが運転資金の確保です。初期投資が大きい業態だからこそ、最初の数カ月は赤字が続くケースも珍しくありません。最低でも6カ月分(家賃・人件費・仕入れ・光熱費など)を想定し、余裕を持って運転資金を準備しておくと安心です。

資金調達の方法

開業には多額の資金がかかるため、自己資金だけでまかなうのは現実的ではありません。そこで必要になるのが、金融機関からの融資や各種補助金の活用です。いくつかの手段を組み合わせることで、資金面の不安を軽減し、スムーズなスタートが切れます。

自己資金

自己資金は、金融機関の融資審査でも重要なチェックポイントです。目安として、開業資金全体の3割以上、できれば60500万円以上を準備しておくと、審査の通過率が上がります。

また、自己資金がしっかり用意されていることは、本気で事業に取り組む姿勢を示す意味でも大きなアピールになります。少しずつでも計画的に貯蓄しておくことが、後々の開業成功につながります。

金融機関からの融資

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けるには、入念な事前準備が欠かせません。収支計画書や事業計画書、自己資金の証明書類、場合によっては担保の提出を求められることもあります。

とくに初めての開業は審査が厳しくなる傾向があるため、以下の新創業融資制度や自治体の補助金なども選択肢に入れることがポイントです。審査から融資実行までには一定の時間がかかるため、スケジュールに余裕をもって動きましょう。

公的機関からの融資

初めての飲食店開業に心強いのが、日本政策金融公庫の新創業融資制度です。この制度では、担保や保証人が不要なうえ、設備資金は最長20年、運転資金は最長10年の返済期間が選べるなど、柔軟な条件が整っています。

金利も比較的低めに設定されており、初期資金の中心的な調達手段として多くの開業者が活用しています。申請前には、必要書類や面談対策をしっかり整えておきましょう。

自治体の補助金

地域によっては、創業支援を目的とした補助金制度を設けている自治体もあります。たとえば東京都の創業助成事業では、設備費・人件費・広告宣伝費などに対して最大400万円まで助成される制度があります。

ただし、多くの補助金は事前申請制で、交付は後払いが基本です。申請タイミングや必要書類、審査基準などに細かなルールがあるため、自治体の公式サイトや商工会議所などで最新情報を早めに確認しておきましょう。

焼肉屋の開業準備 STEP4:行政手続きと資格取得を行う

スムーズに焼肉屋を開業するためには、必要な行政手続きと資格取得の事前確認が欠かせません。営業許可はもちろん、消防・税務・労務関連の届け出や、食品衛生・防火管理の資格も重要です。

手続きを怠ると、オープン直前に営業できない事態にもなりかねません。ここでは、開業前に押さえるべき届け出と資格取得の種類を解説します。

行政手続き

焼肉店を営業するためには、いくつかの行政機関に必要な書類を提出することが義務づけられています。焼肉屋は火を扱う業態なため、保健所や消防署などの手続きが重要です。

うっかり抜けがあると、最悪の場合営業停止などの処分を受ける事態にもなりかねません。スムーズなスタートを切るためには、早めにスケジュールを組んで、必要書類の準備を進めておきましょう。

保健所:飲食店営業許可

まず絶対に欠かせないのが、保健所からの飲食店営業許可の取得です。これは、店舗の衛生面や厨房設備が法的基準を満たしているかを審査するものです。

申請時には、店舗の図面や厨房のレイアウトが必要となり、工事完了後には現地での確認作業もあります。許可が下りるまでには2週間ほどかかるため、店舗工事のスケジュールと合わせて、早めに準備を進めておきましょう。

出典:東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」(https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html)

消防署:防火対象物使用開始届など

火を扱う焼肉店では、消防署への届出が必須です。防火対象物使用開始届は、建物が防火基準を満たしているかを確認するもので、使用開始の7日前までに提出が必要です。

また、ガス設備や無煙ロースターの設置には「火を使用する設備等の設置届」消火器や報知器などを備える際には「消防用設備設置届」も必要になります。届け出が必要となるのはケースによって異なるため、早い段階で消防署に相談しておくと安心です。

出典:東京消防庁「防火対象物の使用開始の届出をしよう」(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/bouka02.html)

出典:国家公安委員会「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」

(https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001/20230713_505M60400000012#Mp-Ch_4-Se_7)

警察署:深夜酒類提供飲食店開始届

夜0時以降もお酒を提供する予定がある場合は、風営法にもとづく「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を警察署に提出する必要があります。該当する場合は、内装や照明にも一定の規定があるため、店舗選びの時点から考慮しておきましょう。

出典:警視庁「深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style3.html)

税務署:開業届など

個人で焼肉店を始める際は、開業後1カ月以内に「個人事業の開業届出書」を税務署に提出する必要があります。あわせて、節税メリットを受けたい方は「青色申告承認申請書」も提出すると、65万円控除などの税制上のメリットを受けられます。

出典:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)

出典:国税庁「青色申告特別控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)

その他:労働保険・雇用保険など

アルバイトやスタッフを雇う場合には、労災保険や雇用保険への加入が義務となります。開業の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を労働基準監督署やハローワークなどへ提出しましょう。

出典:厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html)

資格

焼肉屋を安心・安全に運営するためには、法令で定められた資格を取得しておくことが欠かせません。食品衛生責任者と防火管理者の2つは、どちらも飲食店運営の要となる役割を担うため、できればオーナー自身が取得しておくのがベストです。ここでは、その内容と取得方法を紹介します。

食品衛生責任者

飲食店を営業する際には、常に1名以上の食品衛生責任者が店舗に在籍していることが義務づけられています。調理師や栄養士などの資格を持っていれば自動的に認定されますが、それ以外の方でも、1日(約6時間)の講習を受けるだけで取得可能です。講習は各都道府県で随時実施されているため、早めに確認しておきましょう。

出典:「一般社団法人東京都食品衛生協会」

(https://www.toshoku.or.jp/training/)

防火管理者

火を扱う焼肉店では、火災予防の責任者として防火管理者の選任が必要です。店舗の延べ床面積によって必要な資格が異なり、300㎡未満なら乙種、300㎡以上なら甲種を取得する必要があります。防火管理者は、避難訓練や消防計画の作成・管理などを担う役割を持っており、各自治体の講習会(オンライン・対面)で取得可能です。

出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html)

出典:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」

(https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html)

焼肉屋の開業準備 STEP5:仕入先を確保する

焼肉店の味と評判を左右するのが仕入れです。どんなに内装やサービスにこだわっても、主役である肉のクオリティが低ければ、リピーターはついてくれません。また、肉はコストが高いため、安定した仕入れルートの確保は、経営の基盤を支える要になります。

一般的には、業務用食肉を扱う専門の卸業者と契約し、精肉を定期的に納品してもらう形が主流です。もしすでに付き合いのある業者がいれば、その信頼関係を活かして継続取引するのが理想です。信頼されている取引先なら、質の高い肉や希少部位を優先的に提供してくれることもあります。

一方で、新たに仕入れ先を探す場合は、価格だけに惑わされないことが肝心です。対応の丁寧さ、納品の安定性、価格の明朗さ、品ぞろえの幅広さ、そして品質や鮮度管理の徹底度など、複数の観点から比較・検討しましょう。

仕入れ業者は単なる取引相手ではなく、事業を支えるパートナーです。長く付き合えるかどうかを見極める目も大切です。

仕入れの前に「肉の知識」も付けておこう

よい仕入先を見つけることと同じくらい大切なのが、オーナー自身が肉の知識をしっかり持っていることです。部位の特徴や価格相場、鮮度の見極め方を知らないと、質の悪い肉を高値で仕入れてしまいかねません。

とくに覚えておきたいのは、同じ牛肉でも、部位やカットの方法によって味・食感・価格は大きく変わる点です。また、産地や品種、季節によっても品質は異なり、こうした知識があるだけで仕入れの目が格段に鍛えられます。

学ぶ方法としては、実際に焼肉店や精肉店での勤務経験が理想ですが、書籍や専門誌の読み込み、市場の見学、セミナーへの参加など、できることから始めましょう。

とはいえ、最初から完璧を目指す必要はありません。仕入れ業者はその道のプロです。わからないことは素直に聞き、誠実に学ぶ姿勢を見せることが、信頼関係の構築につながります。こうした関係性が、希少部位の提供や価格交渉での優遇といった見えないメリットにもつながっていきます。

焼肉屋の開業準備 STEP6:スタッフを採用する

開業の準備が整ってきたら、いよいよお店の運営に欠かせないスタッフの確保に取りかかるタイミングです。焼肉店の雰囲気やサービスの質は、まさにスタッフの力量にかかっているといっても過言ではありません。採用の方針づくりから研修の体制まで、計画的に進めていきましょう。

まずは採用基準を明確にしよう

採用で最初に取り組むべきは、どのような人を採用したいかを明確にすることです。経験やスキルだけでなく、接客への姿勢や人柄まで含めた理想像をイメージすることで、面接時の判断に迷いがなくなります。

たとえば、ホールスタッフなら「明るく丁寧な接客ができる人」「人と話すことが好きな人」キッチン担当なら「清潔感があり段取りよく動ける人」「調理経験があるか」など、職種ごとの採用基準を具体的にしておくことが大切です。方針があることで、採用のミスマッチを防げます。

採用スケジュール

採用活動は開業日から逆算してスケジューリングすることがポイントです。正社員は、研修や立ち上げ準備を含めて2〜3カ月前からの募集が目安です。アルバイトも1カ月前には採用を始めておくと、余裕を持ってスタートできます。

募集が思うように集まらないこともあるため、再募集や条件の見直しなど、柔軟な対応を前提に動いておくと安心です。また、内定後にはオリエンテーションや研修スケジュールを早めに共有し、モチベーションを高めてもらう工夫も有効です。開業直前の辞退リスクを減らすだけでなく、スタッフ同士の結束を高める機会にもなります。

求人広告の種類

理想のスタッフを集めるためには、ひとつの方法に頼るのではなく、複数の採用チャネルをバランスよく活用するのが効果的です。それぞれの特性を理解し、コスト・募集スピード・求める人材像に合わせて選びましょう。

店頭掲示

お店の前に貼り紙や立て看板を出す方法は、地域密着型の焼肉店に向いています。費用ゼロで始められ、近隣に住む人へアプローチできます。とはいえ応募数は限られているため、ほかの媒体と併用するのがおすすめです。

求人サイト・求人情報誌

幅広い層にアプローチしたいなら、求人サイトや情報誌が有効です。スマートフォン対応のサイトは若年層との相性がよく、紙媒体はネットに不慣れな世代にも届きやすいという特徴があります。オープニングスタッフ募集は注目度が高いため、媒体選びで結果が変わることもあります。

SNS

お店の公式SNSで求人を発信するのもひとつの手段です。店舗の雰囲気や準備風景を発信することで、お店に共感して応募してくれる人が現れる可能性があります。一方で、SNS配信は拡散力はありますが、フォロワーが少ないと届きにくいため、内容やタイミングに工夫を加えましょう。

ハローワーク

無料で掲載できる公的機関ハローワークは、正社員採用や中高年層の募集に効果的です。申請から掲載までに時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで活用しましょう。

人材紹介会社

経験者や即戦力を求める場合は、人材紹介サービスの活用も検討してみましょう。採用が決定して初めて費用が発生する成功報酬型が基本ですが、報酬額は年収の20〜35%が目安となるため、予算との相談は必須です。

チラシ

新聞の折込チラシや地域へのポスティングも、地元の方への強力なアプローチ手段です。新店オープンと求人情報を同時に伝えられるため、効果的な告知が期待できます。印刷・配布コストはかかるものの、デザインにこだわれば高い訴求力を発揮します。

採用後の研修も入念に!

無事に採用が決まったら、次は即戦力として動いてもらえるようにしっかりと研修を行うことが大切です。オープン初日の接客は、お客様の第一印象を決定づける大事な瞬間です。ここでの対応が、リピーター獲得に直結します。

研修では「明るい挨拶」「清潔感のある身だしなみ」「丁寧な言葉づかい」などの基本マナーをロールプレイ形式で実践的に教えるのが効果的です。オーダーの取り方、肉の提供タイミング、衛生管理なども事前にマニュアルを用意し、全員が迷わず動ける体制を整えておきましょう。

焼肉屋の開業準備 STEP7:お店をオープンする

店舗が完成し、いよいよ夢だった焼肉屋が形になると、すぐに本格営業を始めたくなるものです。しかし、オープンはゴールではなく、経営のスタート地点です。

満席の繁盛店を目指すなら、段階的な開業戦略でしっかり土台を築くことが大切です。ここでは、焼肉店のオープンをスムーズに進める方法と、開業後にリピーターを増やすための工夫を紹介します。

オープン方法の種類

初めての開業では、店舗運営やスタッフの動きに慣れるまでに時間がかかるものです。いきなり全開で営業するのではなく、練習を兼ねて開業することで、トラブルの予防やクオリティの安定につながります。代表的な開業方法は以下の3つです。

プレオープン

家族や友人、近隣住民を招いて試験的に営業するプレオープンは、料理や接客の流れを本番さながらに確認できる貴重な機会です。参加者からの感想をヒントに改善点を見つけられ、SNS投稿によって自然な宣伝効果も期待できます。ただし、準備不足のまま開催すると悪印象につながるため、無理のない範囲で柔軟に運営することがポイントです。

サイレントオープン

あえて告知を行わず、静かに営業を始めるのがサイレントオープンです。混雑を避けつつ、スタッフの実務習熟や設備チェックの時間を確保できるのが最大の利点です。

少人数のお客様に丁寧に対応しながら、現場での調整を進めましょう。ただし、収益にはあまりつながらないため、後のグランドオープンに向けてしっかりと告知戦略を練っておくことが大切です。

グランドオープン

正式な営業スタートとなるグランドオープンでは、チラシやSNS、地元メディアを活用して大々的に告知します。「来店特典あり」などのキャンペーンで、注目を集める工夫も忘れずに行いましょう。

ただし、来客が集中すると提供ミスや接客トラブルが起こりやすくなります。丁寧な対応と質の高いサービスを心がけることで、よい口コミが生まれ、継続的な集客につながります。

オープン後は顧客満足度を上げつつリピーター獲得を

どれほど話題になっても、一度きりの来店で終わってしまっては意味がありません。開業後に目指すべきは、また行きたいと思ってもらえる店づくりです。

料理の美味しさはもちろん、スタッフの笑顔や丁寧な接客、清潔感のある空間づくりなども、お客様の満足度を左右します。スタンプカードやクーポンの導入、次回使えるサービス券などの再訪施策も効果的です。オープン直後の盛り上がりを一過性にせず、地道な信頼づくりと満足体験の積み重ねが大切です。

焼肉屋開業を成功させるためのポイント

物件探しからコンセプトづくり、資金調達、人材採用、メニュー開発、オープン準備まで、すべてのステップを一つひとつ丁寧に進めていけば、いよいよ本格的な営業のスタートです。しかし、開業はあくまでスタートラインです。

お客様に選ばれ続ける焼肉店になるためには、開店後の取り組みこそが本当の勝負です。ここでは、開業後に着実にファンを増やしていくための実践的なポイントを紹介します。

ターゲット選定を入念に行う

飲食店経営の基本は、誰のための店かを明確にさせることです。ターゲットが曖昧だと、メニューや価格、接客も中途半端になり、魅力が伝わりにくくなります。

たとえば、家族連れが中心なら座敷席やキッズメニューを、会社員狙いならランチメニューの充実や回転率の工夫が必要です。焼肉は幅広い層に人気があるからこそ、あえてターゲットを絞ることが、長く愛される店づくりにつながります。

競合との差別化ポイントを明確にする

焼肉業界はライバルが多いため、自店ならではの強みを打ち出すことが欠かせません。たとえば希少部位の取り扱いやブランド牛への特化、落ち着ける半個室空間、スマートフォンからのセルフオーダー、肉ケーキのような記念日サービスなど、アイデアは豊富です。

重要なのは、それらの工夫が店のコンセプトとしっかり一致しているかどうかです。自分の経験やこだわりを活かし、コンセプトに沿った差別化を目指しましょう。

コストは肉にかける

焼肉店の主役は、なんといっても肉の味です。最初のひと口でお客様を感動させられれば、リピートやSNSでの拡散にもつながります。

もちろん内装や宣伝も大切ですが、最も力を入れるべきは本当においしい肉を出すことです。内装や設備は必要最低限に抑え、その分、食材にしっかり投資しましょう。

開業前から集客施策を打ちはじめておく

オープンしてから宣伝するのでは遅い時代です。準備段階からSNSで店づくりの様子やメニュー試作、スタッフの雰囲気などを発信しておけば、開業前から気になる店としてフォローされ、初日の集客につながります。

また、Googleビジネスプロフィールや地図アプリなどで検索対策を整えておくことも大切です。チラシや看板などのオフライン施策も合わせて活用し、予算に応じた広報を展開していきましょう。

多様な決済方法に対応しておく

グループ来店や宴会利用が多い焼肉店では、会計のスムーズさも満足度に直結します。クレジットカード、交通系IC、スマートフォン決済など、主なキャッシュレス手段には対応しておくのが今や常識です。

とくに若い世代は現金を持ち歩かない人も多く、対応していないだけで来店を見送られることもあります。快適な支払い体験は、また来たくなる理由のひとつになります。

まとめ

焼肉店を始めるためには、無煙ロースターや排煙ダクトなどの専門設備が必須なため、どうしても初期費用がかさみます。小規模でも1,1000万円前後、中〜大規模では2,2000〜3,3000万円近くかかることもあります。

とはいえ、内装や設備に多くのコストをかけるのは得策ではありません。とくに投資すべきは肉の品質です。焼いた瞬間に「うまい」といわせる味こそが、リピーターを呼び込む最大の武器になります。

初めての開業でなるべく費用を抑えたい場合は、居抜き物件の活用を検討しましょう。前のテナントが使っていた厨房や排煙設備がそのまま使えれば、内装工事費を大きく削減でき、工期も短縮できます。

居抜きの神様では、東京・大阪を中心に焼肉店の居抜き物件を多数掲載しております。駅近、繁華街、造作無償、敷金・保証金ゼロなど、開業時の負担を軽くする物件も豊富です。

さらに、一般には出回らない独自ルートの未公開物件も公開しております。理想に近い物件があるか見てみたい方は、まずは「居抜きの神様」公式サイトをご確認ください。あなたの最初の一歩を後押ししてくれる物件が、見つかるかもしれません。

コメント