-

成増駅|昔懐かしさと新しさが共存する街

板橋区の居抜き物件紹介 東武東上本線の居抜き物件紹介 成増駅の居抜き物件紹介 成増駅は、東京都板橋区にある東武鉄道東上本線の駅です。急行や準急列車が停車し、池袋駅へは乗り換えなしで約10分と、都心へのアクセスが良好。駅周辺には複合施設や公共施... -

居抜きの神様を紹介頂きました!

居抜きの神様を取り上げて頂いたサイトの一例を紹介します。【リンク一覧】・店舗内装工事の見積比較サイト|店舗内装工事見積り比較.com・みんなの生活水道修理センター・ベストペイ・不用品回収受付センター食べログさんにも居抜きの神様のリンクを貼っ... -

四谷三丁目駅の寿司屋居抜き物件│グルメ通が集まる街の周辺情報

新宿区 東京メトロ丸の内線 都営新宿線 四谷三丁目駅 曙橋駅 寿司・割烹 【新宿区 四谷三丁目駅|荒木町の中心部に位置する寿司屋居抜き物件】 所在地東京都新宿区荒木町3最寄り駅東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩4分都営新宿線 曙橋駅 徒... -

沼部駅の中華料理店居抜き物件│穏やかな空気が流れる街の周辺情報

大田区 東急多摩川線 東急目黒線 沼部駅 多摩川駅 中華・エスニック・多国籍料理 【|駅前通り沿いの中華料理店居抜き物件】 所在地東京都大田区田園調布本町29最寄り駅東急多摩川線 沼部駅 徒歩1分東急目黒線 多摩川駅 徒歩11分階層... -

三ノ輪駅の中華料理店居抜き物件│昭和レトロな雰囲気が漂う街の周辺情報

荒川区 東京メトロ日比谷線 都電荒川線 三ノ輪橋駅 三ノ輪駅 中華・エスニック・多国籍料理 【荒川区 三ノ輪駅|南千住仲通り沿いの中華料理店居抜き物件】 所在地東京都荒川区南千住5丁目最寄り駅都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩3分東京メトロ日比... -

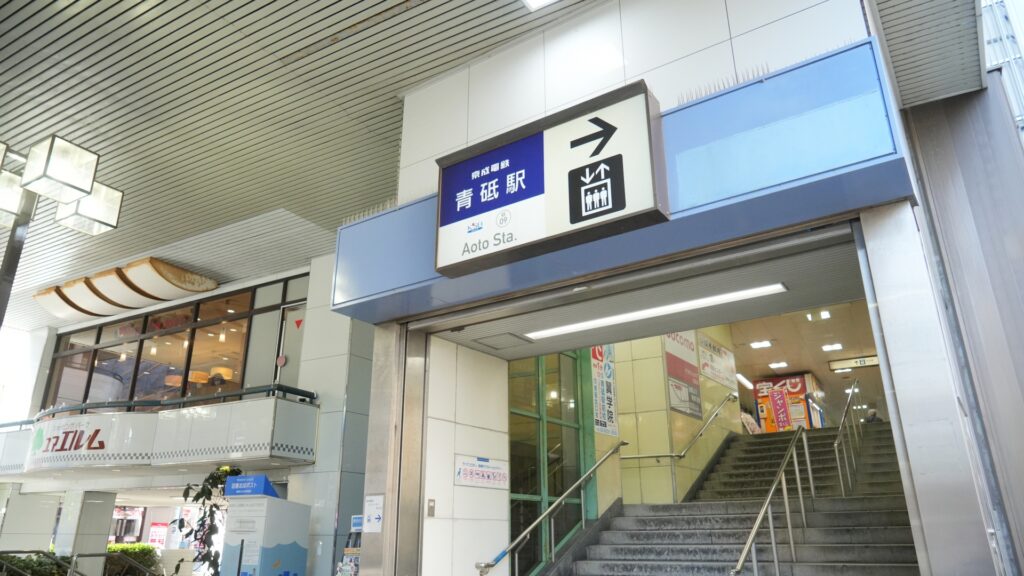

青砥駅│古き良き商店街が息づく、利便性の高い街

葛飾区の居抜き物件紹介 京成本線の居抜き物件紹介 京成押上線の居抜き物件紹介 青砥駅の居抜き物件紹介 東京都葛飾区に位置する青砥駅は、京成本線・京成押上線の2路線が交わる交通の要所です。駅周辺には昔ながらの商店街がいくつも広がり、地域住民の生... -

【飲食店の新常識!】スマホ注文は便利だけど、やっぱり直接注文が一番?利用者の本音を聞いてみた

飲食店でスマートフォンを使った注文が一般的になりつつある現在、手元の操作だけで気軽に注文できる便利さを実感している方も多いのではないでしょうか。その一方で「店員さんに直接伝える方が安心できる」「やはり会話がある方が心地よい」といった声も... -

亀有駅のダイニングバー居抜き店舗|昔ながらの賑わいある街の周辺情報

葛飾区 JR常盤線各駅停車 京成本線 亀有駅 お花茶屋駅 ダイニングバー 【葛飾区 亀有駅|亀有花の木通り沿いのダイニングバー居抜き店舗】 所在地東京都葛飾区亀有3丁目最寄り駅JR常磐線各駅停車 亀有駅 徒歩4分京成本線 お花茶屋駅 徒歩30分階層地上1階面... -

西荻窪駅の多国籍料理居抜き物件|住みやすさと賑わいが共存する街の周辺情報

杉並区 JR中央線 JR総武線 西荻窪駅 中華・エスニック・多国籍料理 【杉並区 西荻窪駅|駅徒歩5分 1階路面店のモロッコ料理店居抜き物件】 所在地東京都杉並区松庵3丁目最寄り駅JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分JR総武線 西荻窪駅 徒歩5分階層地上1階面積約17.39... -

赤羽駅の焼肉居抜き物件|飲み屋街が人気のターミナル駅の周辺情報

北区 JR埼京線 JR上野東京ライン JR京浜東北線 JR高崎線 赤羽駅 焼肉 【北区 赤羽駅|駅近の1階焼肉居抜き物件】 所在地東京都北区赤羽台3丁目最寄り駅JR埼京線 赤羽駅 徒歩6分JR上野東京ライン 赤羽駅 徒歩6分階層地上1階面積約9.41坪(31.1㎡)前業態焼肉...