飲食店の原状回復はどこまで必要?工事費用の相場や節約のコツを紹介

飲食店の閉店時に避けて通れないのが原状回復工事です。なかには「どこまで直せばいいの?」「費用はいくらかかるの?」と悩む方もいるでしょう。本記事では、原状回復の定義や工事内容、範囲、費用の目安などを分かりやすく解説。無駄な出費を避けつつ、スムーズな退去を実現するためのポイントも紹介します。

飲食店の原状回復とは?

まずは原状回復の定義や、事業用物件と居住用物件における原状回復の違いについて解説します。

原状回復の定義

原状回復とは、使用によって生じた汚損や改装をもとの状態に戻すことです。改正民法621条では「賃借人には賃借物を原状に復して返還する義務がある」と明記されています。飲食店の場合は内装や看板などの他に、調理に必要な厨房機器も原状回復の対象で、工事費用は借主負担となるケースがほとんどです。

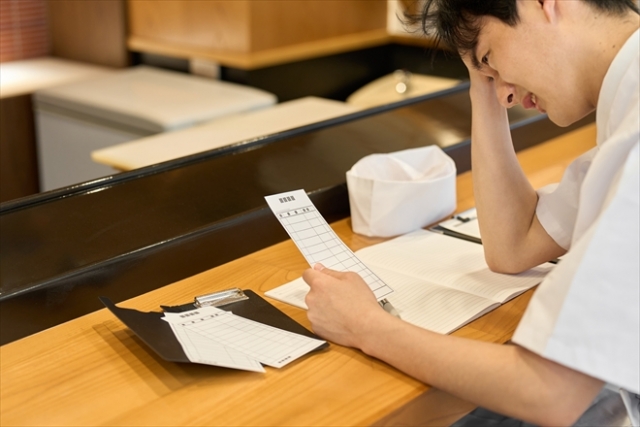

原状回復の範囲や内容、費用負担の詳細は賃貸契約書に記載されているため、退去を決めたらすぐに確認しておきましょう。

事業用物件と居住用物件における原状回復の違い

「原状回復」という言葉は事業用物件の他に、賃貸アパートやマンションのような居住用物件でも使われますが、原状回復の義務や費用負担には違いがあります。

| 事業用物件 | 居住用物件 | |

| 原状回復の義務 | あり | なし |

| 費用負担 | 借主 | 貸主 ※状況によっては負担するケースもある。 |

居住用物件では、経年劣化による傷みや通常使用による消耗については、借主に原状回復義務は発生しません。これは改正民法621条に加えて、国土交通省もガイドライン(※)で定めています。

一方、飲食店などの事業用物件の場合は、ほとんどのケースで借主がすべての修復・撤去を行う必要があります。その理由は、事業内容によって物件の消耗状態が異なる他、営利目的の使用のため経年劣化による消耗とは捉えられないからです。

※参考:国土交通省│「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

飲食店の原状回復工事の内容

原状回復のために必要な工事は店舗や契約内容によって異なりますが、一般的な内容は次の通りです。

- 内装(天井材・壁紙・床材など)の撤去

- 厨房設備(ガス機器、シンク、フード、グリストラップなど)の撤去

- 電気・水回りの設備撤去

- 看板・装飾の撤去

- 空調設備(エアコン、換気扇など)の撤去

- 天井材、床材、クロスの塗装・張替え

- 損傷個所の修復・クリーニング

- 廃棄物の処理

飲食店は厨房設備や内装が大掛かりなことが多く、原状回復の範囲も広くなる傾向があります。工事には複数の業者がかかわることもあるため、スムーズな連携が必要です。

飲食店の原状回復の範囲はどこまで?

原状回復と一口にいっても、その工事範囲は物件や契約内容によって大きく異なります。詳細は賃貸契約書に記載されていますが、場合によっては「特約」として、店舗外のトイレや階段などの共用部分も対象範囲になっているケースもあります。

なお、契約書に「スケルトン返し」と記載がある場合は、すべての設備や内装を撤去し、コンクリートむき出しの状態に戻さなければなりません。居抜き物件に入居した場合でも、契約書にその旨が記載されている場合は同様です。

原状回復の範囲が不明確な場合や、解釈にズレがあると感じた場合には、貸主や管理会社に直接確認することが重要です。確認を怠ると、後から追加の工事を求められたり、トラブルに発展したりする可能性が高まります。

居抜き状態とは

「居抜き」とは、前の入居者が使用していた厨房設備や内装がそのまま残されている物件を指します。飲食店では特に多く見られ、初期投資を抑えて開業できる点がメリットです。

しかし、退去時にもそのまま返却できるとは限らない点に注意が必要です。契約書で「原状回復義務あり」とされていれば、居抜きで入った物件であっても、退去時には設備の撤去やスケルトン状態への解体を求められるケースもあります。

スケルトン状態とは

「スケルトン」とは、壁・床・天井・配管・電気設備など、すべての内装・設備を取り払って、コンクリートむき出しの骨組みだけの状態に戻すことを意味します。

スケルトン状態への原状回復は工事範囲が広くなり、費用も高額になりやすいのが特徴です。特に飲食店では、厨房設備や空調、排気ダクト、グリストラップなどの専門設備が多いため、すべて撤去して元に戻すには数十万円〜数百万円かかることも珍しくありません。

飲食店の原状回復工事にかかる費用

飲食店の原状回復工事にかかる費用は、坪単価で見積もられることが多いです。

| 坪数 | 費用相場(坪単価) |

| 30坪以下 | 1~5万円 |

| 30坪以上 | 3~10万円 |

同じ坪数でも厨房機器が多かったり、損傷具合がひどかったりする場合は、相場より高額になることもあります。正確な費用を把握したいときは、業者に現地を確認してもらった上で見積もりを出してもらいましょう。

また、下記の条件に当てはまる店舗は原状回復費用が高額になる可能性があります。

- タバコのニオイや油汚れが残っている

- 厨房機器が多い・重装備の厨房がある

- 特殊な内装や造作がある

- 作業時間に制限があるなど、テナントビルの規定が厳しい

- 排気・排水設備の位置を変えている

- 地下や高層階など、什器や廃棄物の搬出が難しい

原状回復工事の費用を節約するコツ

原状回復工事は、飲食店の閉店において避けて通れない大きな出費のひとつです。しかし、計画的に対策を講じることで、費用を抑えることは十分可能です。具体的なコツを紹介します。

相見積もりをとる

原状回復工事は業者によって施工内容や費用に大きな差が出ることもあるため、複数の業者に見積もりを依頼し、内容を比較してみましょう。比較の際は単純な金額だけでなく、「どこまでの作業が含まれているか」「追加費用が発生する可能性」など、見積書の内容を細かく確認することが重要です。

また、相見積もりを他業者に伝えると価格競争が働き、費用が下がることもあります。

居抜き売却(造作譲渡)を検討する

居抜き売却とは、店舗内の設備や内装(=造作)を次の借主に有償または無償で引き継ぐ方法で、いわゆる「造作譲渡」とも呼ばれます。造作譲渡が成立すれば原状回復工事の大部分を行う必要がなくなり、コストを削減できます。

また、買い手が見つかれば造作自体を売却できるため、収入を得ることも可能です。退去までのスケジュールに余裕があれば、造作譲渡の交渉期間も確保しやすく、買い手を見つけるチャンスも広がります。

原状回復工事を退去日までに終わらせる

意外と見落とされがちですが、「退去日までに原状回復工事を完了させる」こと自体が、余計な費用の発生を防ぐ大きなポイントです。退去日を過ぎてしまうと契約違反となり、延滞賃料や違約金を請求されることがあります。

このようなリスクを避けるためには、工事スケジュールを逆算し、余裕を持った日程で業者と打ち合わせを進めておくことが大切です。

オーナーに交渉してみる

原状回復費用の圧縮にあたって、意外と効果があるのが「オーナーへの交渉」です。退去前に工事の内容や負担範囲について、貸主または管理会社と話し合いの場を設けることで、当初の契約内容を一部緩和してもらえるケースもあります。

たとえば以下のような交渉が可能な場合があります。

- 一部の設備をそのまま残して良いか

- 軽微な補修で済ませられる範囲の明確化

- 指定業者の利用条件を緩和できるか

オーナー側としても、次のテナントにとって有用な設備を残してもらった方が物件の魅力が高まり、空室リスクを軽減できると判断することがあります。

飲食店の原状回復工事を成功させるポイント

原状回復工事は、ただ契約に従って設備を撤去すればよいという単純な作業ではありません。スケジュールの遅延や工事範囲の誤解によって、思わぬトラブルや追加費用が発生することもあります。ここでは、原状回復工事をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

スケジュールに余裕を持たせる

原状回復工事を成功させるには、スケジュール管理が重要です。特に飲食店の場合、厨房設備の撤去や配管処理などに想定以上の時間がかかるケースが少なくありません。また、年末年始や大型連休などは工事業者の予定が埋まりやすいため、希望の日程で施工ができない場合もあります。

したがって、退去日から逆算して1~2か月前から工事業者の選定や打ち合わせを開始し、余裕を持った工程を組むことが大切です。

工事中に貸主に立ち会ってもらう

原状回復工事において、借主と貸主の認識のズレはトラブル発展の原因になります。契約書に記載があっても、実際の工事内容や範囲に対する解釈が異なることは珍しくありません。

そのため工事開始前だけでなく、工事中にもオーナーや管理会社に立ち会ってもらうことが推奨されます。中間段階で立ち会いを行うことで貸主の要望に応じてその場で方向修正ができ、後から追加工事を求められるリスクを低減できます。

工事前に制約を確認しておく

原状回復工事をする際は契約上の制約だけでなく、自治体やビル管理規約によるルールを守る必要があります。

主な確認事項は以下の通りです。

- 工事可能な時間帯(夜間・早朝作業の可否)

- 騒音や振動の制限(特に集合ビルや住宅街では要注意)

- 廃材や産業廃棄物の処理ルール

- エレベーターや搬出経路の使用可否

- 消火設備や防火扉などの扱い

これらを確認せずに工事を進めてしまうと、作業のやり直しや罰則が発生することも。工事業者に任せきりにせず、契約書やビルの管理規約を事前に確認し、必要であれば貸主・管理会社に質問することをおすすめします。

リース品の処分方法を決めておく

閉店に伴う原状回復では、厨房機器や冷蔵設備などのリース品がある場合、その処分方法を事前に決めておくことが重要です。対応を後回しにしてしまうと、工事日程に支障が出たり、契約上のトラブルが発生したりする可能性もあります。

リース品の処分方法としては、主に以下の4つの選択肢があります。

- 残額を一括精算してリース品を撤去・返却する

契約期間中に残りのリース料を一括で支払い、機器を返却する方法です。早期に契約を終了できるため、撤去スケジュールを立てやすくなります。 - 残債を支払って買い取る

リースの残額を支払い所有権を得た上で、機器を売却・譲渡する方法です。中古市場での再販が可能な機器であれば、リターンが見込める場合もあります。 - リース契約を次のオーナーに譲渡する

店舗を居抜きで譲渡する場合に活用される方法です。リース会社と新オーナーの間で合意が必要ですが、うまく成立すれば手間もコストも抑えられます。 - 残額の支払いを続けながら、リース品を返却する

契約上の条件によっては、機器を返却してもリース料金の支払いが継続するケースがあります。この場合、契約内容の確認と慎重な対応が求められます。

いずれの方法を選ぶにしても、まずは契約書を確認し、リース会社と早めに連絡を取ることが大切です。

原状回復工事を回避する方法

原状回復工事は費用も手間もかかるため、可能であれば避けたいと考える飲食店オーナーも多いでしょう。実は、条件が合えばこの工事自体を回避する方法も存在します。その代表的な手段が、「居抜き物件として次の借主に譲渡する」ことです。

厨房機器や内装、設備などをそのままの状態で次のテナントに引き継ぐ居抜き売却であれば、原状回復工事を行わずに退去できます。新たな入居希望者にとっても、設備投資を抑えてすぐに営業を開始できるメリットがあるため、双方にとって魅力的な選択肢です。

ただし、この方法を選ぶには、貸主(オーナー)の事前承諾が必須です。契約書に「スケルトン返しが条件」などと明記されている場合、オーナーの許可なしに居抜き譲渡することはできません。

また、居抜きで譲渡する際には、造作譲渡契約や引き継ぐ設備の確認など、専門的な手続きも必要になります。造作譲渡をスムーズに進めるためには、不動産会社や専門業者に相談することをおすすめします。

飲食店の原状回復は早めの準備が成功のカギ

飲食店の原状回復には、契約内容の確認、工事範囲の把握、費用の見積もり、リース品の処分方法など、やるべきことが多くあります。スムーズな退去を実現するためには、早めの準備が欠かせません。閉店が決まった時点で契約書を確認し、貸主との話し合いや工事業者への相談を始めましょう。

また、居抜き売却であれば原則として原状回復工事が不要となり、費用を大幅に削減できます。「買取の神様」では、居抜き物件の買い取りはもちろん、飲食店の閉店・撤退に関するご相談や、無料査定にも丁寧に対応します。飲食店の閉店をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

コメント