飲食店の閉店理由とは?見逃せない前兆や閉店手続きの流れを解説

飲食店を経営していると、思うように売上げが伸びず閉店を考えることもあるかもしれません。飲食業界の廃業率は他業種に比べて高く、多くの店舗がさまざまな理由で閉店しているのが現状です。本記事では、飲食店が閉店に至る主な理由や前兆、閉店時の手続きの流れについて解説します。今後の経営を見直す際のヒントとして参考にしてください。

飲食店の閉店理由とは

飲食店が閉店する主な理由として、業績の悪化や人手不足、移転の失敗、経営者の高齢化などが挙げられます。それぞれみていきましょう。

業績の悪化

飲食店が閉店する大きな理由の一つは、業績の悪化です。開店当初は集客できていても、リピーターが増えずに売上げが落ち込んでいくケースが少なくありません。特に近隣に競合店が出店したり、食材価格や光熱費が上昇したりすると、経営環境はより厳しくなります。売上げが思うように伸びず、運転資金が不足すれば、家賃や仕入れの支払いが困難になり、資金繰りに行き詰まることでしょう。

また帳簿上の利益は出ていても、手元資金の不足による「黒字倒産」で閉店に追い込まれる飲食店もあります。

人手不足

人手不足も飲食店が閉店する理由の一つです。飲食店では非正規雇用のスタッフが多いこともあり、欠員の補充が難しく、日々の営業に支障をきたす場合も少なくありません。飲食業界はもともと、長時間労働・休日の少なさ・給与水準の低さといったマイナスイメージが強く、人材確保が難しい業界といわれています。また、研修期間の短さや職場環境の厳しさから離職率が高く、慢性的な人手不足に悩まされています。

家族経営の飲食店では、家族の誰かが体調を崩すだけで営業が立ち行かなくなることも。代わりの人員が見つからず、そのまま閉店を余儀なくされる場合もあります。

移転の失敗

移転に失敗することも閉店の理由になります。移転前は安定した売上げを確保していた店でも、移転後の立地や周辺環境によっては集客が伸び悩み、売上げが急激に落ち込むケースがあります。

近隣に競合店が出店したことで業績が悪化し、移転を考える場合もあるでしょう。ですが、店舗の移転には賃貸契約の初期費用や設備の移設、宣伝といった多くのコストがかかります。売上げの減少と経費増が同時に押し寄せ、資金繰りが悪化して閉店に追い込まれることも。移転時期や移転先は慎重に検討してください。

経営者の高齢化

飲食店の閉店理由として、経営者の高齢化も挙げられます。厚生労働省の調査によれば、一般食堂や料理店の経営者のうち、60歳以上が半数を超えています。さらに個人経営の店では後継者不足も深刻です。高齢の経営者が健康上の問題や体力的な限界から、やむなく店舗を閉じるケースが増えています。

※出典:厚生労働省「飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針」

飲食店の廃業率は

一般に飲食店の廃業率は高く、開業してから1年以内に約30%、2年以内に50%、10年以内には約90%の店舗が閉店するといわれています。飲食店は開業のハードルが比較的低い一方、経営を継続するのが難しいとされ、その廃業率は他業種と比べても圧倒的に高い傾向にあります。※1

さらに、近年では新型コロナウイルス感染症の影響が飲食業界に深刻な打撃を与えました。コロナ禍の直撃を受けた2020年、飲食店の倒産件数は過去最多水準の780件に達しました。その後、持続化給付金やゼロゼロ融資といった支援策により、一時的に倒産・廃業は抑えられたものの、支援終了後は再び増加傾向に。2024年の飲食店倒産件数(負債1,000万円以上、法的整理)は894件と、前年の768件から16.4%増加し、過去最多を更新しています。※2

コロナ禍による一時的な変動を含め、長期的には「廃業率が開業率を上回る」状況が続き、飲食店数自体も減少傾向にあります。

※1 出典:中小企業庁「中小企業・小規模事業者の現状 6.開廃業の状況」

※2 出典:帝国データバンク「「飲食店」の倒産動向調査(2024年)」

飲食店の閉店の前兆は

飲食店の閉店理由や廃業率がわかったところで、閉店に至るまでにどのような前兆があるかを説明します。思い当たるものがある場合は適切に対処しましょう。

料理の提供に時間がかかる

閉店する飲食店の前兆に、料理の提供に時間がかかるという傾向があります。時間がかかるのは、経費削減を目的とした人員削減や、無理なメニュー開発を行うためです。料理の提供スピードは、顧客満足度に大きく影響します。特に、長い時間行列に並んだ後、さらに待たされるような場合は顧客の不満は高まるでしょう。これではリピーターにはつながりません。また回転率の低下によって売上げが落ち、経営を圧迫するリスクもあります。

料理の提供に時間がかかるようでしたら、現場のオペレーションを見直しが必要です。調理工程の簡略化や仕込みの強化、ピークタイムのスタッフ増員といった具体的な対策を立てましょう。

店内の清掃が行き届いていない

清掃が行き届いていない店内も閉店する前兆といわれます。たとえ料理がおいしくても、テーブルがべたついていたり、トイレが汚れていたりすると低評価になりやすいでしょう。

清掃が行き届かない原因には、スタッフの管理不足、根本的な人手不足などが考えられます。定期的にスタッフがトイレや店内を巡回する体制を作り、清掃を徹底しましょう。場所ごとの清掃チェックリストを導入し、いつ誰が清掃したかを明確にするのもおすすめです。

スタッフの入れ替わりが多い

スタッフの退職が多いことも閉店の前兆です。長い間、働いていたスタッフが辞めてしまうと、サービスの質が下がり、顧客満足度の低下につながります。また退職者が増えることで残ったスタッフの負担が増え、さらに退職者が増えることにも。

退職者が多い場合、店の雰囲気や運営に対する不満がある可能性が高いでしょう。特に飲食業界は低賃金や長時間労働が問題になりやすく、人手不足から営業時間の短縮など、営業にも支障が出ることもあります。定期的にスタッフと店や勤務状況について、話し合う機会を設けましょう。

割引やキャンペーンが増える

一見、集客効果がありそうな割引やキャンペーンも、閉店の前兆である場合があります。

割引による値下げは利益率の低下を招き、経営をさらに圧迫します。またキャンペーンが多いと、キャンペーン期間外には来店客が減り、通常価格では割高感を与えてしまうことも。その結果、売上げが安定せず、閉店につながることもあります。

割引やキャンペーンにはメリットも多く、適切なタイミングで行えば、集客や認知拡大に役立ちます。大切なのは、割引に頼るのではなく、料理の質やサービスなどで価格以上の「価値」を提供し、顧客満足を高めることです。

SNSやWebサイトの更新がない

SNSやWebサイトの更新がない飲食店は、閉店の前兆と見なされることがあります。情報が古いままだと「営業しているのかわからない」「閉店したのでは」と不安に思われ、顧客も来店しにくいでしょう。更新されていないことで店舗への信頼感も低下しがち。

飲食店にとって、SNSやWebサイトは顧客との大切な接点です。週に1回でも良いので、無理のないペースでメニュー写真やキャンペーン情報などを投稿し、継続的に発信することが信頼維持につながります。更新を習慣化するため、店内で運用ルールを決めておきましょう。

飲食店の閉店手続きの流れ

ここからは、個人事業主の飲食店を閉店する際の手続きについて紹介します。法人のように厳密な順序はないものの、関係者への通知や解約のタイミングを誤ると、思わぬトラブルを招くこともあります。必要な手続きをしっかり確認しておきましょう。

1. 店舗物件からの退去日を決定する

最初に店舗物件の賃貸契約の内容を確認し、店舗物件からの退去日を決めます。賃貸物件では、解約する際に事前に貸主や不動産会社へ通達する義務があります。通達のタイミングは契約内容により異なりますが、飲食店舗物件の場合、解約の3ヵ月前までが一般的です。

基本は退去日までに店舗物件の原状回復を行う必要があります。原状回復工事が必要な時の費用や工期を確認し、日程を考慮して貸主や不動産会社に解約通知を行いましょう。なお、解約通知を出しても、実際の解約日までは家賃が発生します。

2. 従業員へ解雇通知を行う

従業員を雇っている場合、閉店に伴う従業員の解雇は避けられません。従業員を解雇する際には、原則として30日前までの解雇予告が必要です。これを守らない場合、「解雇予告手当」として30日分の給与を支払う義務が生じます。従業員には、閉店の理由や今後の対応を丁寧に説明し、誠意を持って接しましょう。

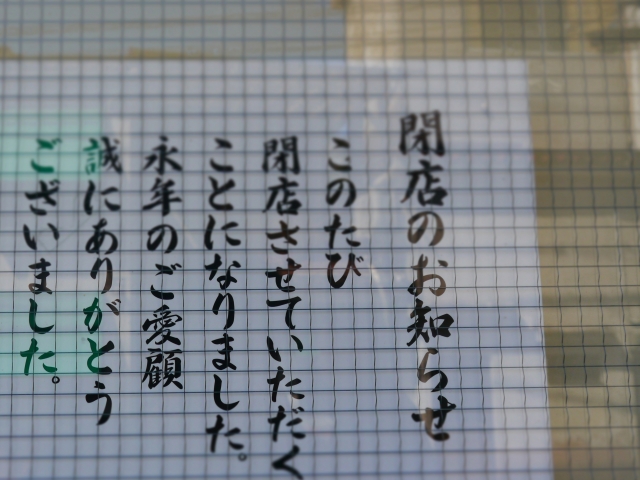

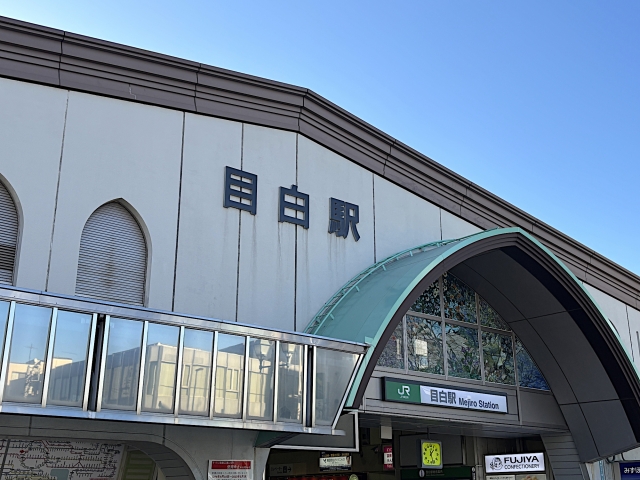

3. 取引先や顧客に閉店を周知する

仕入れ業者といった取引先や常連客など、お世話になっている相手にも適切なタイミングで閉店の連絡を行います。連絡の目安は閉店日の1~3ヵ月前です。閉店の挨拶や告知は、店頭に張り紙したり、ホームページやSNSに掲載したりなどで行います。相手に適切な情報を伝え、未払い金の整理や商品の返品などスムーズな関係解消を目指しましょう。

4. 行政機関への届け出を行う

飲食店の経営は、税務署や保健所、消防署などさまざまな行政機関からの認可を得て行います。閉店の際にも各機関への届け出が必要です。必要な届け出の詳細については次章で解説します。

5. 在庫・備品を処分する

在庫や備品の処分も必要です。在庫があれば、可能な限り売りつくします。閉店日までの期間を逆算し、割引セールを計画しましょう。

飲食店の閉店では、備品や厨房機器、什器などの処分も必要です。処分のコストは、最小限に抑えるのが大切。居抜き売却でしたら、造作や備品をそのまま売却できるため、閉店に伴う原状回復工事の削減ができ、さらに造作譲渡金を得られる可能性もあります。

飲食店を閉店する際の行政機関への手続き

飲食店を閉店する際には、さまざまな行政機関に対して手続きを行う必要があります。ここでは、行政機関ごとに必要な届け出について解説します。

保健所

飲食店の営業許可を受けている場合、保健所に「廃業届」を提出します。手続きには店舗名や所在地といった基本情報を記載した書類が必要です。提出期限は廃業日から10日以内が一般的ですが、地域により異なりますので所轄の保健所に事前に確認してください。また廃業届の提出時には、営業許可証を合わせて返納します。営業許可証を紛失した場合は、紛失届を提出しましょう。

警察署

深夜に酒類を提供するために「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出していた場合、閉店にあたり「廃止届出書」を提出します。所轄の警察署ホームページから用紙をダウンロードし、廃止事由を記載して提出してください。風俗営業許可を取得していた場合は、「返納理由書」とともに営業許可証も返納します。

提出期限はどちらも廃業日から10日以内です。手続きが遅れると、30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意しましょう。

消防署

飲食店の閉店時には「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を提出します。この提出により、開店時に選任した防火・防災管理者の解任手続きが完了します。提出期限は定められていませんが、営業終了日が解任日になるため、速やかに届け出るようにしましょう。

税務署

税務署への届け出は以下の4種類です。条件によっては全ての届け出が必要です。

| 書類の種類 | 該当するケース | 提出期限 |

|---|---|---|

| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 個人事業主 | 廃業日から1ヵ月以内 |

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員を雇用している場合 | 廃業日から1ヵ月以内 |

| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 所得税の青色申告をしている場合 | 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで |

| 事業廃止届出書 | 課税事業者 | 廃業後、速やかに |

税務署への手続きは正確性が求められます。不安な時は税理士に相談すると良いでしょう。

都道府県税事務所

小売店を廃業したら、都道府県税事務所へ「事業開始(廃止)等申告書」の提出が必要です。書類の様式や提出期限は都道府県により異なりますので、都道府県税事務所に確認しましょう。

労働基準監督署

従業員を雇用していた場合、「労働保険確定保険料申告書」を提出して労働保険を清算します。これには給与支払いの最終記録や残業記録が必要なので、事前に整理しておきましょう。提出期限は、事業終了日から50日以内です。

公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険に加入している従業員がいる場合、以下の書類を提出します。

| 書類の種類 | 提出期限 |

|---|---|

| 雇用保険適用事業所廃止届 | 事業所を廃止した日の翌日から10日以内 |

| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 |

| 雇用保険被保険者離職証明書 | 労働者が離職した翌々日から10日以内 |

各種書類は窓口で受け取る他、ホームページから印刷することもできます。

日本年金機構(年金事務所)

従業員が雇用保険や健康保険に加入していた場合、年金事務所に以下の書類を提出します。

- 雇用保険適用事業所廃止届の事業主控(コピー)

- 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

提出期限は廃業日から5日以内です。期限が短いので、事前に従業員の保険加入状況を確認しておきましょう。

飲食店を閉店するなら「買取の神様」にお任せください

飲食店の閉店には業績の悪化だけではなく、人手不足や経営者の事情などさまざまな理由が関係しています。前兆に気づき、的確に対応できれば、閉店のリスクを最小限に抑えられるでしょう。やむを得ず閉店する場合は、必要な手続きを適切に行うことが大切です。さらに物件の原状回復や居抜き売却などの選択肢を知ることで、コストを抑えた撤退も実現できます。

「買取の神様」では、飲食店の閉店に伴う居抜き買取や無料査定はもちろん、事前の相談や手続きに関するアドバイスまで幅広くサポートしています。管理会社や貸主との交渉も弊社が担当するため、閉店業務に集中できます。閉店をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

コメント