飲食店は身近なものですが、いざ開業しようとすると、どこからどういう手順で開業準備をしてよいか、わからないことが多いのではないでしょうか?この記事では飲食店を開業するために必要な準備、資格、手続きを明確に解説し、飲食店を開業するための具体的なステップを紹介します。

料理を通してお客さんと接することができる飲食店のやりがいは、ほかの仕事では感じられないものです。飲食店の開店に興味がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

開業に必要な準備

飲食店を開業するには、綿密な準備が不可欠です。成功に導くためのロードマップとなるコンセプトの設計から始まり、事業の将来像を具体化する事業計画書の作成、そして理想のサービスを実現するための物件探しまで、各ステップは開業へ向けた確固たる基盤を築きます。

基盤を固めて開業するためにも、しっかりと内容をおさえて準備していきましょう。

コンセプトの設計

飲食店を成功させるにはコンセプト設計が欠かせません。コンセプトを適切に設計し、ターゲットとする客層に合わせて、独自の料理や飲み物の提供、価格設定、内装や雰囲気作りまで、細部にわたって設計しやすくなり、統一感も出しやすくなります。

たとえば「地元の人々やオフィスワーカーの男性をターゲットにしたラーメン店」など、明確で魅力的なビジョンが求められます。競合と差別化を図りながら、お客さんの心を掴むためのコンセプト設計は、ビジネスを成功へと導く礎となります。

事業計画書の作成

事業計画書は飲食店開業の際の羅針盤ともいえるものです。売上予測、経費、初期投資、そして収益計画を含め、今後のビジョンを実現するための道筋を示す必要があります。

事業計画書は、資金調達時にも重要な役割を果たすため、可能な限り詳細に計画を立て事業の持続可能性と成長潜在力を示すことが大切です。具体的なマーケティング戦略や、予想されるリスクとそれに対する対策、運営上の流れも織り交ぜることで、事業計画書はより実用的なものとなります。

精緻な事業計画書は、投資家や銀行だけでなく、自身が目指す方向性を確認するための基礎資料としての機能も果たすでしょう。

メニュー開発

メニュー開発は、ターゲット層のニーズに応えるメニューを考えなくてはいけません。たとえば、オフィス街でランチ営業をメインとする場合は「手頃な価格で素早く提供できる定食」を中心に据えることで、限られた休憩時間の中でも利用しやすくなります。

新規開業時は、品数を少な目にするのがおすすめです。品数を多くすると食材の仕入れコストや在庫管理の負担が増え、廃棄ロスのリスクが高まります。

まずは看板メニューとなる数品に絞りましょう。その後、お客様の反応や季節の変化に合わせて徐々にメニューを増やすことで、安定した店舗運営を実現できるでしょう。

看板メニューの開発は他店との差別化になるだけでもなく、集客の要素にもなります。そのため、メニュー開発についても開業前に吟味しておく必要があります。以下の記事で、メニュー開発のコツについて解説しているので、あわせてご覧ください。

物件探し

飲食店の成功は立地に大きく左右されます。繁華街やオフィス地区など、ターゲット市場に合わせた人通りの多いエリアを選ぶと集客しやすくなりますが、その分固定費が高くなりやすくなります。

賃料、契約条件、店舗サイズや設備など、細部に渡って事業計画に合わせる必要があります。慎重な物件選びは、集客力を高め、長期的な経営安定に不可欠な要素です。

物件の安全性や法規制の遵守まで選定基準に含めて、適切な物件を見つけることが、お客さんを惹きつけ、ブランドイメージを確立する基盤を築くことにつながるでしょう。

開業に必要な資金の目安

開業に必要な資金は、飲食店の形態、規模、立地によって大きく変わります。たとえば、居酒屋を開業する場合、内装や備品、初期の食材費などで約1,000万円は必要だと言われています。

また、レストランのような大規模な店舗や好立地な場所で開業する場合は、数千万円以上に跳ね上がる可能性もあります。さらに飲食店では厨房機器などの設備投資も必要になるため、初期投資額はゆとりをもって準備する必要があります。

また、急な設備投資など予期せぬ出費に対応できるようにするために、総額に加えて余裕を持たせた資金計画が必須です。運営が軌道に乗るまでの資金繰りも考慮に入れ、安定した経営スタートを切るための資金計画をしっかりと立てましょう。

資金計画こそが飲食店の開業の成功の鍵となると言っても過言ではありません。資金計画に限らず、事前準備が重要になるので、以下の記事で適切なマーケティング手法を身に着けてください。

飲食店開業の初期投資費用の平均

飲食店開業にかかる費用は、店舗の規模や業態によって大きく異なります。

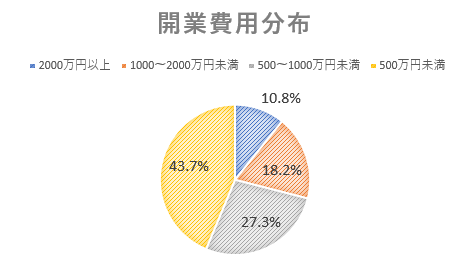

日本政策金融公庫総合研究所が2020年11月に発表した「2020年度新規開業実態調査」によると、2020年度における飲食店の開業費用の平均額は989万円でした。一方で、500万円未満での開業も全体の43.7%を占めています。

アンケート結果の概要

日本政策金融公庫 総合研究所

開業費用の内訳を見ると、物件取得費用と内外装費用が大きな割合を占めています。 続いて厨房機器などの什器備品購入費用、食材などの仕入れ費用が主な支出項目です。

とくに物件取得費用と内外装費用は全体の費用に大きく影響するため、居抜き物件の活用や既存設備を利用することで、初期投資を大幅に抑えられます。

また、開業後の資金計画も重要です。多くの飲食店が事業を軌道に乗せるまでに半年以上かかるというデータもあり 、売上が安定するまでの期間を見据えた準備が必要です。

そのため、店舗設備などの初期費用に加えて最低でも6ヶ月分の運転資金と生活費を確保しておきましょう。余裕をもった予算があることで、開業後の予期せぬ支出にも柔軟に対応できるでしょう。

飲食店開業資金の調達方法

飲食店の開業資金調達において、最も一般的なのが日本政策金融公庫からの借入です。日本政策金融公庫は、個人事業主や小規模事業者向けにさまざまな融資制度を提供しています。

とくに注目すべきは「創業時支援制度」で、これは創業者向けの無担保・無保証人融資 です。事業計画の実現性や返済能力が認められれば、融資を受けられる可能性があります。

また、信用金庫からの融資も有力な選択肢です。

信用保証付き融資とは、信用保証協会などが保証人となり、返済トラブル時には代位弁済を行う制度です。金融機関にとって貸し倒れリスクが軽減されるため、通常の融資より審査要件が緩和されます。

このように、さまざまな制度を活用することで、開業時の資金を調達しやすくなります。

小さい飲食店の開業資金

小規模な飲食店の開業では、一般的に「坪数×60~80万円」で初期投資額を概算します。10坪前後の小規模店舗を例にとると、最低500万円から1,000万円が目安となります。

内訳は、主に以下のとおりです。

| 費用項目 | 内容 | 予算目安 |

|---|---|---|

| 物件取得費 | 家賃の6~10か月分(敷金、礼金、保証金、仲介手数料含む) | 家賃次第(例:月10万円の場合、60~100万円) |

| 内外装費(居抜き物件の場合) | 100~300万円程度 | 100~300万円 |

| 内外装費(スケルトンの場合) | 500~1000万円程度 | 500~1000万円 |

| 厨房設備費 | 100万円以上(居抜き物件で大幅削減可能) | 100万円以上 |

| 備品費 | 30~40万円 | 30~40万円 |

ここからは、具体的な内訳の費用を見ていきましょう。

まず物件取得費用として、家賃の6〜10ヶ月分を見込んでおく必要があります。これには前払い家賃や保証金、敷金、礼金、仲介手数料などが含まれます。物件の立地や条件によって大きく変動しますが、この部分での支出は避けられません。

次に内外装費用です。動線を考慮したキッチンや快適な空調システム、適切な換気設備、安全な電気配線など、お客様に快適な空間を提供するための基礎となります。

居抜き物件であれば200万円程度で済みますが、スケルトン物件の場合は500万円以上を見込んでおく必要があ るでしょう。

厨房機器への投資も欠かせません。業務用冷蔵庫や調理台、加熱機器、シンク、食器洗浄機など、料理の品質と効率的なオペレーションを支える設備の総額は、小規模店舗でも100万円を超えるのが一般的です。

こちらも居抜き物件で厨房設備が残っている場合は、そのまま設備を活用できるため、大幅にコストを削減できます。費用を抑えるために、厨房設備を利用できる居抜き物件を検討するのもよいでしょう。

食器類や調理器具、テーブル、椅子などの備品類も、店舗の雰囲気作りに大きく影響する重要な要素となるため、30~40万円程度の予算を確保することが望ましいです。

運転資金はとくに重要で、開業後半年間は売上が安定しないことを考慮し、赤字でも継続できる準備が必要です。 具体的には、月々の家賃や水道光熱費、食材費、人件費の半年分を確保しましょう。

この時、食材費・人件費は想定売上の30%、水道光熱費は想定売上の7%程度で計算しておきましょう。たとえば、月商300万円を想定する場合、食材費と人件費でそれぞれ90万円、水道光熱費で21万円程度が毎月必要となります。

さらに、店舗運営費用以外にも、自身の生活費として数か月分程度 、そして開業後の集客のための販促費用も考慮に入れる必要があります。SNSは無料で始められるため、開業時期やメニューなどをこまめに発信し、広告費を抑えるといった工夫も検討しましょう。

開業直後は予想外の支出も多いため、余裕を持った資金計画が欠かせません。資金調達には自己資金だけでなく、日本政策金融公庫などの公的融資機関の利用も検討しましょう。

また、地域によっては自治体独自の創業支援制度もあるため、事前によく調べておきましょう。

自己資金0でも開業できるのか

結論から言うと、自己資金ゼロでの開業はほぼ不可能です。自己資金がない場合は、融資を活用することになりますが、自己資金がゼロでは融資が受けにくいためです。

また、融資を申請する際に必要な「不動産契約書」を得るためには、事前に物件の保証金や礼金などを支払っている必要があり、この初期費用だけでもある程度の自己資金が必要となります。

とはいえ、十分な自己資金を用意できない方も多いでしょう。そういった場合は、融資を申請する際に以下のような方法で自己資金を増やすことを検討してみましょう。

まず検討したいのが、現物資産の活用です。所有する不動産やパソコン、有価証券などは、時価評価額で自己資金として申告できます。とくに、事業で使用予定の設備や機器は、積極的に現物資産として計上することをおすすめします。

次に有効な手段として、家族や親族からの贈与です。ここで重要なのは「借入」ではなく「贈与」という形式を取ることです。さらに、贈与契約書を作成することで、資金の出所が明確になり、自己資金として認められやすくなります。

ほかにも「みなし自己資金」という考え方も活用できます。これは、開業準備期間中に支出した費用を自己資金として認定する仕組みです。

たとえば、すでに支払済みの店舗保証金や購入した厨房機器などが該当します。これらの支出は、開業後に支払う場合と実質的に同じとみなされ、自己資金として算入できます。

以上の方法で自己資金を増やし、融資を受けやすくするとよいでしょう。

ただし、これらの方法を組み合わせても、ある程度の現金による自己資金は必要不可欠です。とくに、開業後の運転資金や予期せぬ支出に備えるためにも、可能な限り自己資金を確保することをおすすめします。

計画的な資金準備が、開業後の安定経営への近道となるでしょう。

飲食店経営のリスク

飲食店経営には、さまざまなリスクが伴います。まず資金面では、予想以上の運転資金が必要となるケースが多く見られます。

とくに開業から軌道に乗るまでの期間は安定した売上を確保できないことも多く、自身の生活費を含めた資金繰りに苦労するケースが少なくありません。人材面では、従業員の急な退職や繁忙期のスタッフ不足などの問題が経営を圧迫することもあります。

また、食品を扱う業態であるため、食中毒などの衛生管理リスクはとくに重要です。一度でも食中毒事故が発生すれば、最悪の場合、営業停止処分を受けることもあります。

さらに、自然災害やその他の予期せぬ事故による営業停止のリスクも考慮に入れる必要があります。近年では感染症の流行なども経営に大きな影響をあたえており、これらのリスクに備えた保険加入や資金の確保についても考慮しておく必要があるでしょう。

コロナ禍を経て、未知のウイルスに見舞われる可能性まで考えて、様々な状況に対してリスクヘッジを行わなければなりません。以下の記事では、飲食店経営によくあるリスクをまとめているので、あわせてご覧ください。

開業に必要な資格

飲食店開業には法律で定められたいくつかの資格が必要です。とくに重要なのは「食品衛生責任者」と「防火管理者」の二つです。

これらの資格は店舗の安全運営を担保するために不可欠であり、開業前に取得する必要があります。これらの資格の内容を理解し、計画的に取得することが開業への大きな一歩となります。

食品衛生責任者

飲食店の開業には各都道府県の知事からの「営業許可」の取得が不可欠であり、その過程で「食品衛生責任者」を設置することが条例などで義務づけられています。

食品衛生責任者は衛生管理全般を監督し、改善が必要な箇所の特定、従業員の健康管理、衛生状態などをチェックリストにまとめて管理し、衛生状態を継続的に保つ役割を果たします。

この資格は実務経験を必要とせず、17歳以上であれば誰でも受講できます。受講料は10,000円程度で、最寄りの保健所などで申し込みを行い、研修コースを受講後に行われるテストに合格すると資格が授与されます。

防火管理者

飲食店の開業には防火管理者の資格も必要であり、火災予防と安全確保のため、消防法にもとづいて火災防止に関する業務を担当します。

開店後も防火管理者は定期的な自主点検を実施し、火災報知器や消火器などの防火設備の管理をしなければなりません。

資格取得には、一定期間の実務経験と消防署が実施する研修を受ける必要があります。研修内容は火災予防に関する知識や防火管理の実務に関するもので、試験を通じて資格が付与されます。

防火管理者の存在は信頼の証にもなります。適切な防火管理者の選定と育成は、飲食店経営の根幹をなす要素であり、安全で快適な空間を提供するためには欠かせない取り組みといえるでしょう。

開業に必要な手続き

飲食店の開業にあたっては、さまざまな行政手続きが必須となります。法律に則った適切な手順を踏むことで、事業の信頼性が高まり、安心して店舗運営を始められるようになります。

開業届の提出、営業許可の取得、防火管理者の選任通知などの手続きは、飲食店を法的に保護し、お客さんに安全な環境を提供するために不可欠です。次に、これらの手続きを円滑に進めるための具体的な方法をご紹介します。

開業届の提出

飲食店を開業する際は、まず「開業届」を提出する必要があります。開業届は税務署に対して事業を開始したことを届け出るもので、開業日から1ヵ月以内に提出するものです。

開業届を提出すると、事業主として正式に認められ、経営に関する各種の税務手続きが可能になります。申請は税務署のe-taxや直接窓口で書類を提出する方法がありますが、手続き自体は比較的シンプルなので、専門家に頼らずとも自分で対応できます。

営業許可申請の提出

飲食店を開業するには、営業許可を取らなければなりません。この申請は地方自治体への「営業許可申請」が必要となります。

申請には店舗の設計図、メニュー内容、衛生管理に関する計画などの詳細な資料提出が求められ、店舗の立地や構造が地域の法令や条例に適合していることの証明も必要です。

通常は申請から許可まで数週間を要するため、開業スケジュールには余裕を持って手続きを進めるとよいでしょう。

防火管理者選任届の提出

飲食店開業には防火管理者の選任が法的に義務づけられており、火災発生時の初期対応や定期的な防火点検を担い、お客さんと従業員の安全を守る役割を果たします。

選任された防火管理者は、店舗の防火対策に関する情報を市町村役場や消防署に提出する必要があり、選任届のほかに研修証明書や点検記録表などが含まれることもあるので、事前に確認するようにしましょう。

手続きと許可申請は並行して行われることが一般的で、適切に対応をすれば当日中に資格を得られます。

この記事では飲食店開業に必要な資格や手続きについて解説しましたが、開業に向けて運転資金についての知識も重要です。こちらでは飲食店の運転資金にどれくらいの資金があればよいか解説していますので、合わせてご覧ください。

飲食店を開業するために必要なスキル・能力は?

飲食店の経営を成功させるためには料理の技術だけでなく、いくつかのスキルが必要です。ここからは、具体的なスキルを見ていきましょう。

飲食店での実務経験

飲食業界での実務経験は、キッチンでの調理業務とフロアでの接客業務の両方を経験し、さらにシフト管理や発注業務などのマネジメント職も経験することをおすすめします。

とくに小規模店舗での勤務経験は、仕入れから調理、接客、売上管理まで、店舗運営の全体像を把握できる貴重な機会です。実務経験を通じて得られる現場の知識は、開業後のさまざまな場面で必ず活きてくるでしょう。

マネジメント能力

飲食店経営において、人材マネジメントは成功の鍵を握ります。スタッフの採用から育成、シフト管理、そして離職防止まで、さまざまな課題に対処する必要があります。

とくに重要なのは、個々のスタッフの適性を見極め、適切な役割をあたえながら成長を促す能力です。また、スタッフ間の人間関係にも目を配り、チームワークを高める環境づくりも欠かせません。

職場環境をよくすることが、サービス品質の向上にもつながります。

コミュニケーション能力

飲食店経営では、さまざまな相手とのコミュニケーションが求められます。

お客様との会話からスタッフへの指導、仕入れ先との交渉まで、状況に応じたコミュニケーションが必要です。とくに重要なのは、お客様のニーズを的確に察知して期待に応えるサービスを提供する能力です。

また、地域社会との関係構築も大切です。周辺住民の特性や要望を理解し、地域に愛される店づくりを進めることが長期的な成功につながります。

数字管理能力

収益を上げるためには、緻密な数字管理が欠かせません。原価計算や在庫管理はもちろん、売上予測や損益分析など、さまざまな数値を適切に把握・管理する必要があります。

とくに重要なのは、日々の売上と経費の推移を細かくチェックし、収益改善のポイントを見出す力です。また、初期投資を抑えるための工夫も重要で、居抜き物件の活用など賢明な選択が求められます。

経営の安定性を高めるためにも、数字に基づいた経営戦略を考えましょう。

まとめ

飲食店開業の夢を実現するには、資格取得から手続きの履行まで一連の段階を踏む必要があります。この記事でご紹介した各手続きを順に追っていけば、理想へと着実に近づけるでしょう。

とくに物件選びは「居抜きの神様」が提供するサービスによって、よりスムーズかつ効率的に進めやすくなります。このサイトでは居抜き物件の豊富な選択肢を通じて、立地やコストの面での開業のハードルを大きく下げる助けとなります。さらに、既存の設備を活用すれば、装飾や設備投資にかかる時間と費用を節約できます。

「居抜きの神様」のサービスを活用して開業準備を効率化し、初期費用の削減も可能になります。これから飲食店を開業しようと考えている方は、まずは居抜きの神様のホームページを訪れてみてはいかがでしょうか。

<併せて読みたい>

・開業届を出すメリット・デメリットと提出方法について|企業法務弁護士ナビ

・パソコン教室パレハは、「パソコンが苦手な方専門」の、全国でも珍しいタイプのパソコン教室です。パソコン教室パレハが大切にしているのは、「できない自分を責めずに、安心して一歩を踏み出せる場所であること」。生徒さんのほとんどが、「パソコンに苦手意識がある」「触るのが怖い」「説明を聞いてもよくわからない」という方です。そんな方にこそ、無理なく続けられる学び方を提供しています。

最大の特徴は、インストラクターも“元・パソコンが苦手だった人”であること。だからこそ、生徒さんのつまずきや不安を心から理解できます。「どうしてわからないのか」がわかる先生だから、難しい専門用語を使わず、同じ目線で寄り添いながらサポートします。

教材も、従来の教室とは全く異なります。一般的な「読む・覚える」型ではなく、「読まずに慣れる」テキスト。文字だらけの説明書ではなく、実際に手を動かしながら“感覚で覚える”ことを大切にしています。勉強という感覚ではなく学べるので、自然と身につきます。

パレハは「脱・パソコン教室」という新しい形を目指しています。勉強ではなく“体験”や”経験”を通じて学び、気づいたらできるようになっていた――そんな学び方を実現しました。知識よりも「できる実感」を重視し、「勉強が苦手」「覚えるのが苦手」という方でも安心して取り組めます。

さらに、オンラインレッスンも「初めてでもできる」やさしい設計です。オンラインを使った経験がない方でも、講師が最初から電話で丁寧にサポート。パソコンの前に座って、案内の通りにクリックするだけで、すぐにレッスンが始められます。

パソコン教室パレハは、単なるスキル習得の場ではなく、「苦手を卒業して自信を取り戻す場所」です。誰も置き去りにしない指導と、寄り添いの文化で、「パソコンが苦手でも大丈夫」を形にしています。

パソコンが苦手な方向けパソコンオンラインレッスン

・食品安全を守る!飲食店が知っておくべきHACCP義務化の全容

・オフィスデザイン会社を徹底比較!依頼するメリットや注意点を紹介:SFA JOURNAL

・審査なしで借り入れする方法を6つ紹介!お金を借りるときに避けるべき手段も解説|ファクタリング

コメント